人寰瑰宝红丝砚----第四回

类别:刘沂生 作者:guanli 日期:2015-12-01 17:06:43

浩发瘦叟探矿穴 红丝瑰宝又逢春

人寰瑰宝红丝砚,乾坤灵石出天然。

命里有时宝自来,命里无时莫贪婪。

此吟,有感于王羲之夜探红丝洞获取宝石而得。

黑龙化山岳,长眠守故渊,经几许风吹雨打,历多少朝更代变。久而久之,九龙太子的肝胆与九龙太子妃的香躯,化作红丝石。这种红丝石,属微晶质灰岩,颗粒均匀,石质致密细腻,硬度适中,有的赤红如鸡血,有的红黄相参,或底黄丝红,或底红丝黄。更有甚者,紫底而黑丝。这些红丝石,是上佳的制砚材料。

青州红丝砚,凭借它“坚而不脆,硬而不滑,细腻如玉,与墨相亲,发墨护毫,墨色相凝如漆,置于匣中数日墨汁不干”与“冬不结冰,夏不招蚊蝇”的诸多特色,兴于晋,盛于唐,被誉为天下第一砚。

青州红丝石,藏量稀缺,开采艰难,红丝砚属于砚类珍品,被收藏家视为命根子,“唐后主惜砚胜于惜国”、“崇祯帝舍命不舍砚”之说,并非荒谬。因为此砚过于珍贵,不少珍品随砚主墓葬,再也难见天日。

青州“红丝石老坑”的红丝石,至宋朝末叶已经枯竭。因此,流传至今的红丝石精品砚犹如凤毛麟角,十分罕见。故而,它的声望犹似日薄西山,逐渐淡出。

随着改革开放日益深化,赏石热潮蓬勃兴起,人们对红丝石亦苦苦寻觅。近年,在黑龙山阳坡;邵庄镇的小辛庄、和庄、老山、刁庄、南山子、高薛、阎家庄、范家林;王府镇的贾庄、黄家店、刘家庄、温南峪、石皋、大黑山、井塘;庙子镇的九公台、杨家庵;王坟镇的乖场、东西乘庄、苏峪、吴家庄等地,以及向南延伸至临朐的傅家峪、老崖崮、粟沟、石湾崖、宫家坡、三阳山、赤良峪、王家河、井头、旮旯等西南山区,都发现了藏量丰富、石质润美的红丝石新矿脉,故使青州红丝砚又逢新春,研究、开采、制作红丝砚的事业蓬勃发展起来。

青州红丝石获得著名奇石鉴赏家侯康己、鲁砚泰斗姜书璞等专家的高度评价。2010年10月,中国轻工业联合会与中国文房四宝协会在人民大会堂召开“中国文房四宝特色区域授牌暨新闻发布会”,山东青州市被授予“中国红丝砚之乡”。这是青州人的骄傲,这是青州人的自豪。

为了更好地开拓红丝石研究、开发事业,青州市红丝石爱好者成立了“青州红丝砚石协会”。该协会不弃我年迈,邀我为协会顾问,诚托我撰写《青州红丝石史话》。为了搜集素材,我不服年迈,于辛卯年榴月初三日,在协会副会长朱廷光、甥男程志军与摄影师郭延伟的陪同下,登临黑龙山,考察红丝石洞,以了夙愿。

鸣笛不响,车轮飞转,橘黄色商务车载着我们奔驰在通往猱(峱)山工业园的柏油路上。这条公路开通不久,路侧却已企业棋布,楼舍林立,成为青州市经济发展的新窗口。

车至猱(峱)山,未曾久停,一闪而过。

猱山,并不高大,群山环绕,独立于一块小盆地上,别具一种风貌。别小看这座峱山,它《诗经》中有载,是想当年齐桓公收良材宁戚的地方。

历史记载,齐桓公征伐宋国归来时,从峱山下经过,恰巧碰上卫国的贤士、满腹经纶的宁戚。宁戚戴着破斗笠,光着脚,赶着破牛车,敲着牛角,唱着讽刺时政的《饭牛歌》。齐桓公听后十分震怒,叫人把他捆起来,要砍他的脑袋。宁戚毫不畏惧,侃侃而谈。在对话中,桓公觉得这个人很有才干,转怒为喜,在相国管仲的保荐下,求贤若渴的齐桓公把宁戚带入宫中,其后拜为大夫,与管仲同参国政。宁戚不负众望,在治理国家中显示了非凡的才能,在发展农业生产方面,制定了一系列方针政策,使得齐国的农业蒸蒸日上。于是,峱山便成了“礼贤下士”的象征,流传于千古。

而今的猱(峱)山,光秃秃的,被采石人削去半个山头,葱茏秀丽的旧貌已经荡然无存。可惜!

驱车南下,寻捷径翻越一条山沟,来至王家辇村。王家辇村坐落黑龙山下,街道宽阔,房舍齐整,是一个近三百户人家的村落,已非当年王羲之夜探红丝洞时歇脚的穷小村。

站在村十字路口向南张望,黑龙山的确似一条卧龙,头东尾西,横亘在我们的面前。那神似的龙头高昂着,好似在为我们的到来长吟欢呼。

我本是一介平凡传奇墨客,被车上的几个年轻人吹捧得神乎其神。闻我来访,村两委领导王兆智、王万亮与廷光的战友王佃民,早已久候于十字路口。

寒暄数语,王兆智、王万亮与王佃民同登商务车,陪我们去攀登黑龙山,考察红丝石洞。

车行不久,来至黑山风景区,高大宏伟的风景区山门屹立在我们的面前。透过门洞,可见苍松滴翠,山花烂漫。

车行不久,来至黑山风景区,高大宏伟的风景区山门屹立在我们的面前。透过门洞,可见苍松滴翠,山花烂漫。 黑山风景区,佛道并举,佛像石刻颇多,始于唐而盛于明清。此山,是一座尚未开发的原始秀丽景区,山路未修,景观天然。跨越山门,山径蜿蜒,步步登高,随山势递上。山势越来陡峭,道路也越来越难走,不少地段只能容一人侧身通过。

据传,当年王羲之夜探红丝石洞,获得了一方神奇的“黑龙守渊”宝砚。

王羲之,字逸少,琅琊临沂人,出身于东晋权倾一时的豪门。他的祖父王正,是尚书郎;父亲王旷,是淮南太守,参与建立东晋王朝;伯父王导,更名闻于世,是东晋的丞相。

因此,他一出仕便春风得意,作了秘书郎。其后便一路顺风,步步高攀,一跃为庾亮参军,再迁为宁远将军、江州刺史,最后做到右军将军、会稽内史。所以,人们又称他为“王右军”。

王羲之自幼习字,官至宁远将军时,其书法已小有所成,蜚声已盛。然而,距离举国书法家景仰的高度尙远。自他夜探红丝洞、巧取“黑龙守渊砚”后,其书法似有神助,日新月异,长足猛进。

东晋穆帝永和九年(公元353年)三月初三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一人,在山阴(今浙江绍兴)兰亭笔会,各有诗作奉献,辑为《兰亭集》。王羲之应众友人推举,为其书撰写序文。序文撰成,手稿题款《兰亭集序》。序文中记叙兰亭周围山水之美,描绘与会者的欢乐情怀,亦抒发了作者好景不长、生死无常的凄凉感慨。

王羲之的《兰亭集序》,从文学角度看,文句优美,情感旷达、闲逸,是一篇千古绝妙的好文章。从书法的角度看,章法、结构、笔法都很完美,被誉为法帖之冠,被历代名家悉心钻研,奉为楷模,成就了他“书圣”的美誉。

难以想象,似这样的山路,当年王羲之竟然夜探红丝石洞,足见他求石心切的情怀。

年轻人前呼后拥,将我夹在中间,我俨然成了当年登山的王右军。我呢,自感足下稳健,无需他们照顾。支书王兆智小我一旬多,感慨地说:“刘老老当益壮,爬起山来比我这山里人还轻松呐,难得。”

这老王哪里会知道,我也是一个山里娃。我是喝沂蒙山的山泉水长大的,少年时代爬过的山,比他多得多呢。

行进间,玉皇阁挡道,唯有一阁门可通。跨进阁门,浓荫如盖,香烟缭绕,清风习习,凉爽宜人,令人顿入超凡脱俗、除愁忘忧之境界。 这里,便是驰名遐迩、有求必应的老母洞院。

院内文昌阁坐南面北,贴山壁立。此处右侧原本是悬崖峭壁,悬崖根部有一个天然洞穴。左侧临壑,深不见底。

据传,王家辇村有一个石匠,外号王石头。王石头家境贫寒,父亲早年病故,与寡母相依为命。他的母亲患病多年,近来病情加重,奄奄一息。有人说黑龙山阴坡石洞上方有一棵灵芝草,病人服后能救死续命。于是,他冒着危险,攀上洞穴上的悬崖,寻找那棵灵芝草。

当时,已近中午时分,石头又饥又渴,头昏心慌,足下一滑,从悬崖上跌落下去,即将粉身碎骨。值此危急时刻,一个身着白衣的人从石洞里缓步迈出,挥出长长的衣袖,即将跌落崖下的石头卷了上来。

王石头吓得三魂丢了两魂半。朦胧中,他觉得救他的那人在他的手心里塞进一粒药丸,慈爱地说:“孩子,你很孝顺,赐你一粒续命丸,归里救母去吧。”

说完,那白衣人闪身消失在壁崖根的石洞里。

石头醒来,匆匆赶回家。他闯进堂屋,扑到母亲的床上。

母亲面色蜡黄,闭着眼,已经停止了呼吸。石头只想到救母亲,哪里料 到母亲已经咽了气。他一边大声呼喊,一边将白衣人给他的那粒药丸塞在母亲的口里:“娘,娘呐,药来了!”

此刻,石头娘的灵魂已经出窍。那灵魂飘呀,飘呀,飘向不知名处。不久,她的灵魂飘落在黄泉路上。

黄泉路上,人影憧憧。有的是白发苍老,有的是稚子顽童;有的缺头少臂,有的少心无肝;有的嚎啕大哭,有的仰天大笑;有的唉声叹息,有的默默前行。形形色色,不一而足。

黄泉路畔,盛开着一种花。这种花,只有花,没有叶,人们称它为彼岸花。花与叶,生生两不相见,它们是相念相惜永相失。

黄泉路的尽头,横卧着一条大河。河里恶浪滚滚,烟遮雾罩,啸声惊人,阻住了去路。

这一条河,名叫忘川河。河上架着一座桥,那座桥叫奈何桥。奈何桥分为三层,上层红,中层玄黄,最下层乃是黑色的。据说,生时行善事的人走上层桥,善恶兼半的人走中层桥,尽行恶事的人则走下层桥。那些走下层桥的人,尽是一些不得投胎的孤魂野鬼,贪官恶吏们自然也在这个类型里。

奈何桥的尽头,有一个土台子,名叫望乡台。望乡台边有个亭子叫孟婆亭,孟婆亭旁守候着一个叫孟婆的女人。

这孟婆长得驴脸猴腮,扯着破喉咙嗓子哼唱着:

喝着甜, 闻着香,

冥府极品清心汤。 冬喝温,

夏喝凉, 父老乡亲来品尝。

化忧愁, 除悲伤,

一切烦恼都丢光, 不信你来喝一碗,

除却悲苦乐无疆。

她给每个经过的路人递上一碗孟婆汤。这孟婆汤一入腹,喝汤的人便会忘却一切尘事,六亲不记了。

透过桥上迷雾,隐约可见远方有一座都城。这座都城,也是楼阁亭台,恢弘壮丽,并不亚于人世间的都市。

至此,石头娘已经明白,她已经来到了奈河桥边。一旦过了奈河,便入阴司境地,要想再见自己的儿子,那是绝对不可能的。

石头娘舍不得儿子,频频回头顾盼,不肯举步上桥。正在此时,他听到了儿子的喊声:“娘,娘呐,药来了!”

随后,她感到一粒丸药被塞入口中,不由自主地“哎呀”一声,将那粒药丸咽了下去。

石头娘醒了,她是被那个白衣人救活的......

此白衣人,就是观音菩萨的第三十六化身,名曰白衣大士。于是,人们在此处依山修建了文昌阁。文昌阁底层洞中,供奉着白衣大士,故此院称为老母洞院。

老母洞院的守院王长老将我们视为上宾,见我们到来,慌忙煮山泉,沏香茗,热情地款待我们。在此宛若仙境之处饮茶,的确别有一番风味。

茶罢,步出玉皇阁后门,复踏征程。山愈陡,路愈险,路右侧石壁根部凹陷,时而出现裸露的被人开采过的红丝石矿苗痕迹。

行走间,目前陡亮,右首悬崖壁立,上雕“南无阿弥陀佛”六个红光闪闪的巨字;左侧面临深渊,俯视不见谷底。

再走几步,正当我想问距离红丝洞还有多远时,主任王万亮对我说:“刘老,你看,那就是红丝石洞口。”

顺着万亮手指的方向望去,前方壁崖下的确有一个石洞口。可惜,洞口展现得并不完整,一块巨大的石块遮拦视线,将洞口挡住大半,令人难见洞口全貌。

此刻,我已经忘记了爬山的艰辛,三步并作两步,匆匆赶到那块巨石的面前,对在场的朋友们讲:“当年王羲之夜探红丝石洞,捧走了那块神奇的红丝石毛石。他们一行十余人刚到山下,忽然听到从红丝石洞口方向传来一声巨响,震得山摇地动。第二天起早,有人发现,红丝石洞口被一块巨大的山石挡住,严丝合缝,连一只山兔也休想钻进去。

红丝石洞被封闭数百载,直到宋朝红丝砚才又兴盛起来。

唐询,字彦猷,钱塘(今杭州)人。在其出任青州知州期间,率人祭拜黑龙爷,请求启洞采石。

说来也奇,那些焚化的纸钱,带着火星子,被一阵风卷着,钻入堵洞石的石缝隙。随即,洞内传出一声巨响,那块堵塞洞口的巨石便轰然倒下,露出了一个椭圆型的土洞口。

面对此情此景,众人无限惊讶,一个劲地磕头作揖。为了采石安全,唐知州令石工用三块巨大的石头垛就一个品字形新洞口,仍将原先的那块堵洞石留在洞口作纪念。而后,雇佣能工凿巷采石,聘请巧匠铭记雕砚。依照所采红丝石的形体,顺其自然,雕制出五十余方形态各异,栩栩如生的红丝砚。他将这些珍贵红丝砚,慷慨地赠予天南地北的友人,为弘扬青州红丝砚做出了巨大的贡献,使青州红丝砚的誉名达到了历史的新高潮。”

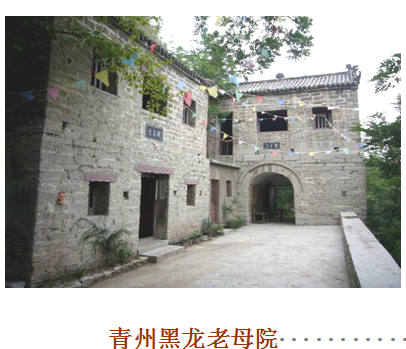

“啊,真神奇!我也曾听老人们述说过,却没有刘老讲得这么具体生动呐。”王兆智颇通黑龙山的传说轶闻,乐呵呵地说。兆智的话,既是对我趣谈的赞美,也是对这一传说的印证。随后,兆智约我们在红丝石洞口合影留念。

这个红丝石洞,便是赏石家们提到的“红丝石老坑”。“老坑”洞口,由三块巨石品字形垛成,约一米见方。上面那块巨石上沿,篆刻着“红丝石洞”四个巨大的红字。大字之下,尚有模糊不清的不同朝代题款。

这个红丝石洞,便是赏石家们提到的“红丝石老坑”。“老坑”洞口,由三块巨石品字形垛成,约一米见方。上面那块巨石上沿,篆刻着“红丝石洞”四个巨大的红字。大字之下,尚有模糊不清的不同朝代题款。 照完合影,我转身入洞,兆智与廷光、志军等人随身跟进。红丝石洞内空间本就不大,目下涌进这么多人,显得愈加狭窄了。据我估计,洞高一米多,洞深约三四米,洞宽约五六米。洞壁拦腰处有一条土黄色石层,那便是红丝石藏脉。人言不虚,红丝石的确稀缺而难于开采。

主洞的西南角上,有一个狭小的内洞口。我执意亲身探测内洞,体验采石人的艰辛生活,不顾兆智等人的劝阻,躬身爬进内洞。好在甥男志军有准备,为我从身后打来手电光。内洞里湿漉漉,脏兮兮,霉臭味刺鼻。当我爬进十来米后,前方洞口被石块封死,不知内洞到底还有多深。在这样狭窄的内洞里开采红丝石,其艰难的程度,寻常人是难以想想得到的。用红丝石雕刻的红丝砚被视如瑰宝,值得.....

躬身出洞后,登临那块而今犹在的封洞石,面对万丈深渊,耳听滚滚松涛,我激情澎湃,感慨万端:

黑龙为黎民献身的精神,是庸吏们的楷模!

采石人打造瑰宝的艰辛,值得赏石家钦佩!

身为红丝砚之乡的子民,我们应感到自豪!

探查红丝洞归来,我激情澎湃,夜不成眠,击节作歌曰:

黑龙守渊传佳话,古州大地闻龙吟,

沧桑巨变今非昔,红丝宝砚又逢春。

余韵 红丝瑰宝甲天下 展望前景更辉煌

商潮澎湃壮中华, 千舟争发竞鳌头。

改革开放的春风,吹皱了中华经济的一潭死水,百业俱兴,欣欣向荣。昔日被斥之为资产阶级情调的赏石文化,而今一跃为精神修养的最高境界。青州红丝砚在历史上被誉为四大名砚之首,而今红丝石走俏,形似偶然而实在必然之中。

2010年10月,中国轻工业联合会与中国文房四宝协会在人民大会堂召开“中国文房四宝特色区域授牌暨新闻发布会”,山东青州市被授予“中国红丝砚之乡”之后,青州市委、市政府对红丝砚产业的发展给予高度关注,出台了《青州红丝砚开采经营管理办法》,加强资源保护,在富丽堂皇的“大明衡王城”东华门内建立了“红丝石砚文化园”,面积达2万多平方米,实行规范化经营管理。青州红丝石砚经营业户犹似雨后春笋,迅速发展,现已达40余家。朱廷光的“东夷宝石园”与 程志军的“鑫琪精品斋”,都是其中的佼佼者。

青州红丝砚,在沉寂了数百年后又重振雄风,蜚声再起,吸引得举国赏石家汇聚于青州,争相前来淘宝,真真是“红丝瑰宝甲天下,展望前景更辉煌”。

辛卯年荷月初三日上午,青州红丝砚石协会副会长朱廷光、甥男程志军、摄影师郭延伟与王家辇村领导王兆智、王万亮陪同我登临黑龙山、考察了“红丝石洞”。下午,廷光的战友王佃民在邵庄设宴款待,为我们接风洗尘。饮宴间,杯举酒干,畅谈近几年红丝石观赏业腾飞的新景象。

当日下午,参观了志军与廷光等收藏的红丝石珍品,令我大饱眼福,惊叹不已。

参观归来,余兴未艾。不顾年迈,挺笔上阵。昼夜鏖战,终成此作,以嗜红丝砚爱好者。

上一篇:人寰瑰宝红丝砚---第三回