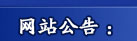

按语:刘沂生老前辈,是我们青州二中退休教师,目前依然是我们铁军班的特聘顾问。笔名瘦叟,传奇作家。

他在校攻读期间就是初露锋芒的作家,从教后两次戒笔长达四十年。六十六岁高龄时复开笔戒,重操文学创作故业,先后有六部作品井喷式问世,被誉之为文化奇人。

刘沂生老前辈的一生,是坎坷奋斗的一生,也是业绩辉煌的一生。他的贡献,不只在教书育人,也不只在文学创作。更重要的,是他当年为师请命的壮举。他本是“文革”中文字狱的牺牲品,立戒封笔几达20年。不鸣则已,一鸣惊人。1984年以一封人民来信开戒,投书“人民日报”,惊动中央领导,引发陈云同志的“尊师重教”批示,一举改变了一代教师“臭老九”的命运,成为“给中华教师命运带来拐点的人”。

刘老已届八旬高龄,依然精神矍铄,笔耕不辍。近日,应青州市政协文史办特邀,挥毫撰就近万言报告文学《鸣不平斗胆上书救“老九”——“尊师重教”批示出台史实》。此作,是一篇有关中华教育的资料,内容厚重,文笔洗练,结构严谨,非常珍贵,特予刊发,以嗜诸位同学及朋友,兼贺刘老八旬华诞,苍松不老,青春常在。

鸣不平斗胆上书救“老九”

——“尊师重教”批示出台史实

刘沂生

尊师重教,是中华民族的美德。然而,这一美德,却遭到了十年“文革”的严重摧残。当年,教育被漠视,教师沦落为被人鄙视的“臭老九”,尊师重教的优良风尚荡然无存。

浩劫结束后,从1985年始,举国上下落实陈云同志“尊师重教”批示,尊师重教的优良风尚得以重振,教师又恢复了应有的尊严。

“尊师重教”批示何以来?对整个社会来讲,一直是一个未解之迷。二十一年后的2005年,当纪念陈云同志百年诞辰时,这一谜底才由6月16日中央电视台播放的纪录片《陈云》第五集揭开:陈云同志“尊师重教”批示的原文作者,是山东益都二中(今青州二中)刘沂生。然而,具体情况并没有报道。

2007年出版的《高考年轮》一书中,有以《普通老师的来信成为中华教师命运的拐点》为题的专载,向人们披露了“尊师重教”出台的概况。然而,更深层史实,并无人知晓。

作为“尊师重教”批示的当事人,值第三十一个教师节来临之际,特向关心此事的诸位朋友,具体揭示当年的这段史实。

一 知识被贬无所用 教师沦落最底层

在我国历史上,封建帝王们为了维护自己的统治,曾屡屡奉行愚民政策,没少干焚书坑儒的蠢事。身为共产党员的我总以为,在马列主义的光辉照耀下,中华大地上的儒人,不可能重遭如此厄运。谁曾料到,在我读高中时,目睹了一个个老师被打成“右派分子”,有的身陷囹圄,有的被戴帽改造,数十年抬不起头来。

当我踏上社会不久,又经历了一场“文化大革命”风暴。文革一起,首先向文化、教育界开刀,将知识分子们打入黑帮范畴。教师是知识分子,比其它知识分子更臭,被“誉”为“臭老九”,其地位,并不比“娼妓”们优越多少。他们,已被列入“改造”对象。城里学校,由工宣队管理;农村学校,由贪管队统治。教师,简直成了一群任人宰割的绵羊。当年的一位贪管队领导,咬牙切齿地、喷着唾沫星子训斥我们说:“泥腿泥脚英雄汉,知识越多越混蛋!哼,老子不是管着你们吗?”

于是,我们教师,成了不齿于人类的臭狗屎,连女孩子们搞对象都是:

选婿当选工农商,

傻子才嫁孩子王。”

教师地位低下,学校自然低其它单位一等,学生的学习环境则是:

黑屋子,土凳子,

破屋露天当镜子。

实冻腊月苦难熬,

学生冻成大粽子。

那时,学生用什么教材?语文学毛选,物理学农机,化学学农药,植物学栽培。学校图书馆被封闭,所有书籍都被列入毒草,不准任何人阅读。娱乐活动贫乏得可怜,除少的可怜的几部样板戏外,再无其他影视与剧作。中国的教育事业,已濒临危亡的边沿。

粉碎"四人帮"以后,科学的春天虽然已经来临,落实知识分子政策的口号也喊得相当响亮。然而,雷声大而雨点小,教育、教师的处境,并没有多大改观。随着改革开放、市场经济大潮到来,教师的社会地位、经济地位,不是越来越高,而是越来越低。因而,高中毕业生不愿报考师范院校,师范院校毕业生不愿从事教育工作,在职教师也纷纷跳槽。教育事业的危亡形势,越来越严峻!那时真是:

教育花朵将枯萎,

无力回天任凋零。

二 犟牛上书陈肺腑 陈老一语救“老九”

我从小喜欢文学,高师学的文科。在校期间,酷爱文言文,对明朝文学大师冯梦龙的“三言”颇有研究,深得其中精髓,经常发表诗歌和民间故事,并创作了闻捷体长篇叙事诗《桃李会》。

1963年步入社会,在寿光工读师范任教。“文革”启始,我便陷入文字狱,红卫兵断章取义《桃李会》主题诗,将我打成“现行反革命”,抄家关押,游校批斗,备受折磨,连肋骨也被打断数条。从此,我立誓封笔,几达20年。

面对当时恶劣的教育形势,良知,不容我沉默;责任,不容我退缩。于是,我决意开笔戒,冒险上书,为师请命。

7月1日,是我的入党日。一个真正党员,不应畏首畏尾,而应百折不催,直言不讳、坚持真理是应有的党性。为此,1984年7月1日,我彻夜未眠,挥毫疾书,撰就长达三千余字的《欲纠无策空叹息——令人震惊的教育危险前程的信号》,并于7月2日投往《人民日报》。文中,我历述教育、教师当前的处境,让教师与六种人作了令人无法批驳的对比。

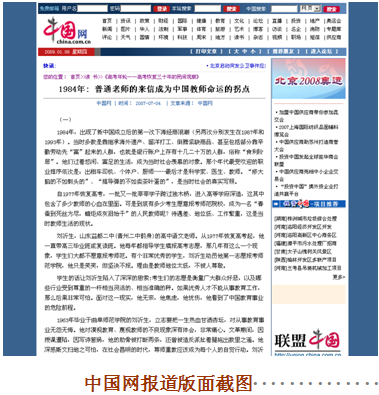

我的文章,文笔相当尖锐。文章的结尾,借用鲁迅先生《狂人日记》笔法,向社会、向党中央发出了“救救教育!救救教师”的强烈呼吁。

兹录原稿于下:

欲纠无策空叹息——令人震惊的教育危险前程的信号

最近几年,各级领导人的讲话,以及报章杂志发表的许多文章,都很重视教育事业的发展,也很重视改善教师们低得可怜的社会地位、经济地位,似乎在努力改变漠视教育、漠视教师的不良倾向。然而,事实又如何呢?那种漠视教育、蔑视教师的不良倾向,是否已经得到了纠正?否!

我囿于益都二中小天地中,被紧紧地套在追求升学率的枷锁里不能解脱非止一日,的确不能立足二中,放眼全国,也许没有看到教育界大好形势。然而,下面铁的事实,深深地刺疼了我的心,迫使我不得不提起这管秃笔,写上几句心里话。在文革中,我深受文字狱的迫害,立誓息笔,现在也顾不得这些,就重开笔戒,再泼臭墨,畅所欲言吧。也许,我的话会招来捍卫大好形势人们的一番指责,为了忠于职守,也顾不得许多了——让自欺欺人,见鬼去吧!

从一九七七年恢复高考,我一直送毕业班或复读班,可以说年年与毕业生打交道,年年帮毕业生选报志愿。这几年来,最艰巨的任务,是动员考生报考农、林、水、矿及师范院校。艰中之艰,当属师范院校。说实在的,考生们的志愿,是衡量广大群众好恶,以及哪些行业得到人们尊重的一杆称,而且是一杆相当灵活、相当准确的称!经过动员,前些年尚有一批考生,将师范院校选为第一志愿。尽管少,却总有那么几个,我的心里还好受一些。这除了说明学生们具有“勇挑重担,为国分忧”的高尚情操之外,我想,与前些年的宣传大有关系,他们寄希望于未来,相信等他们执教后,教师的地位能像宣传的那样得到改观,那样美好。然而,今年却出人意料,有竞争力的、学习好点的考生中,竟无一人将师范院校当作第一志愿。尽管再三动员,学生们只是笑而不语,却不去修改他们的志愿。师范院校的招生名额,几乎占总额的一半,而第一志愿报考的人数却为“零”,这能不使人感到震惊吗?由此能否推出:人心所向,并非与国家号召同步;教师在人们心中的地位,不是高了,而是更低了——恕我直言,事实确是如此!

大家都承认:实现四化,教育是基础,科研是关键。像这样发展下去,基础何在?基础遭到破坏,关键何在?基础不牢,关键不稳,四化何望?也许有人会说:“管它第几志愿,师范院校照常生满,何忧之有?”谢天谢地,这种反驳,的确令我语塞,高明得很!然而,君不闻,九斤老太的儿子——一代不如一代吗?人是有,质量如何?这种“第一志愿淘汰生转师范院校”所带来的恶性循环,又有什么力量能够突破?这部分人,志不在师院,在校能认真学?毕业能认真教?这笔账,又应该怎么算?应该承认,我们这一代师资力量不薄弱,其原因是这一代师资,在当年并非弱生,有的属于师范教育爱好者,根深苗正;有的属于家庭经济条件差,被迫报师院;有的属于家庭政治条件“弱”,逼上师院。不管属于哪一种,总之里面大有人才,能做到不辱于教育事业。现在,这批人都近五十岁,已渐渐出现“心有余力不足”的景况,已到了更新的时候。事实怎样?你深入了解一下就会发现:青黄不接,后继乏人!我讲的乏人,主要是指基础好,有培养前途的人匮乏——实在是量有余而质不足,这又是怎样造成的呢?真正关心国家前程的朋友们,该忧不该忧?该急不该急?还有多少时间能容人们去唱高调而不虑?

至于为何出现如此不良倾向,我想无需多讲。若说不知,除非装聋作瞎。前几天,我的一位老同学升任昌潍地区宣传部长,下来了解知识分子政策落实情况,我曾不客气地告诉他:“你将咱们班的老同学分析一下,看看咱们这些大学生的地位,比那些没考上大学的低多少,这个结论,便出来了,何必多跑路、多费口舌?”然后,我又加了一句不应讲的、很刺耳的话:“你是多此一举,你的权力所及,解决不了这个问题。比你再高一级的,也未必能解决。你们的善心,我们收下了。”我这话难听,像是熟不讲礼的骚言忿语,然而却是事实。

如果大家尚有闲心,想听我讲讲考生不愿报师范的原因,我能用一句话答复你:“前车倒覆,至今未正,后车为鉴而已!”一语道穿,不管你在教师头上编织多么华丽的桂冠,现任教师的实际问题得不到解决,只凭领导人几句讲话,只靠报纸上发表几篇歌颂教师的空文,是打动不了如今最讲实惠的学生们的心灵的。这不仅是一个思想问题,更重要的是一个实际问题。随着新经济政策的落实,问题会越来越明显,越来越严重。正因为这样,就不必去过多地指责我们的学生,因为他们是有知识的,懂得“经济是基础”这个道理;因为他们是有理想的,希望往高处走。不仅他们有这种情绪,连我们这些不愧于“忠诚于党的教育事业的”老教育工作者,也同样怀有这种情绪,仅是“俱往矣”,不容我们另做选择罢了。许多青年教师跳槽离去,便是事实。如若不信,不妨做个微服私访,听听教师们的骚言忿语,也许有助于决策领导层痛下决心,做出几件解决教师实际问题的实事来,不要像教龄补贴那样,霹雷闪电地喊了近十年,而今仍然是画饼一张。人们,变得比过去精明了,已经不再靠空头口号填肚子!

我本不想丢人现眼地谈教师的实况,为了说明问题,不得不含羞略述,以供有关领导作解决教师问题的参考。教师地位低下得,的确令教师们难以忍受了。

我于一九六三年大学毕业,参加工作二十一年,每个月七十四元五角工资,全家六口人。像我这样的情况有代表性,能窥一斑而见全豹。我们的生活,前些年羞于对人言,景况比《人到中年》中的实况还惨。这几年好了点,买部黑白电视机,依然要“欠债一半,半年补还”。我并非不知足,是挨饿、讨饭过来的人,连前几年也未叫过苦,未伸手向单位讨过补助。只满足于比过去好,还要共产主义理想干什么?事实是,不比不知道,一比令人嗤笑。不信,我比给你们看看:

一比高中毕业后就业的:他们而今,或是厂长,或是技术员,基本工资比我们高,额外收入比我们多,有的光奖金就高于我们的工资。二比高校毕业后分到工厂的:他们或是工程师,或是厂长,基本工资高且不算,实惠收入不可同年而语。三比街道杂业:一个推小车收旧瓶子的,一天下来,收入也远远高于我们。四比年轻人:就说我的大女儿吧。出徒不到一年,基本工资二十八元,夜班费十五元,月奖金有时高达五十元,已远远超越我这个老爸。五比社员:此时的万元户已不为奇闻,我们呢?难得百元盈余。六比干部们:无法比,不能比,白账算得清,黑账谁能见……

高层领导们,当你熟知此情后,有何感想?除赞叹我们几句外,不准备为改变这一现状,采取点什么措施吗?也许,有人会指责我们是向“钱”看。这一种指责,我们最有权不接受!我们一年到头熬到深夜,有时尚需达旦,连一文钱夜班费也没有。我们拼命拼得连生病的时间都用上了,这边摘下吊针,赶到那边就得登台讲课。我们一个个未老先衰,这难道是为的钱?我敢说,教师的公心最大,私心最小。不服,可以比比看!

我们的经济地位低,社会地位更下。下面,我举同一年发生的两件事例。去年高考,我们的学生×××考上山东大学。其父是某厂的副厂长,大摆华宴庆贺。宴席几十桌,有头有脸的全都请到。你相信吗?我们学校距他们厂几百米,我们学校从领导到老师,竟无一人被相邀。这,说明了什么?说明我们的地位高得无人敢靠近了吗?另一位学生,家长是医官。学生在校时,见了面非常热情,一口一个“拜托了”。他们的孩子一考上大学,再遇到他们时,竟形同陌路,视而不见一般。这又说明什么?我们仅是人们手中的敲门砖,大学门一旦被敲开,对我们就“去你妈的呱哒哒”了。

总之,我们这些当教师的,正处在欲进不甘、欲退不忍的死胡同里。实权在握的各级领导,有几个不是在教师培养下成长起来的?有几个而今还从心里想到他们的老师?又有几个想真正改变教师的生活环境、工作环境?恕我一时冲动,可能言重了,然而这是教师们的心里话,只是别的教师未讲出口罢了。

请看事实。到目前为止,关心教师的口号喊了不少,真正落实的并不多。社会广造舆论,先给教师提了一级工资,仅是先提几天而已;给屈指可数的几名教师转了家属,那些级别不比我们高,工龄不比我们长的人们,早就从不同渠道将家属转出去了。大家算算,除此之外,还给教师办过什么好事?空头支票,开得多了,兑现兑得少了——这便是对学生们的现实教育,这便是学生不报师范院校的根本原因。我想,只要真正改变了现任教师的经济地位和政治地位,即使什么宣传也不搞,师范院校也将成为报考的热门。

最后,请容我向社会、向有权力改变教师命运的领导呼吁:救救教师!救救教育!

(此文如不能见报,请转有关领导。)

山东益都二中语文教师 刘沂生

一九八四年七月一日夜

我知道,我的这篇文章,文笔非常尖刻,感情于过激动,实话讲得过多,很可能会引起领导层的反感,甚至会带来麻烦。如果是昔年反右日月,是一个难逃的极右分子。在报纸上公开刊用,我根本就不抱希望,唯望能转到中央有关领导手中,帮他们了解教师的现状和心态,以供他们制定政策时参考。我只求领导们相信,我的这篇看似粗狂的短文:

句句皆为肺腑言,

字里行间无骚语。

谁个不信暗走访,

教师人人盼春雨。

我的妻子高秀美也是教师,跟了我后难得甜日子过,不但为我吃苦受累,还时而为我担惊受怕。读了我给人民日报的呼吁信草稿后,她极其不满,深怕再一次招来祸患,陪我受罪。

发稿之后,我让老教师袁守祜先生浏览留下的底稿。他是历经反右派的惊弓之鸟,受了处分,降了级。看了我的稿件后,吓得面色变黄,握稿子的手抖动着,战战兢兢地说:“老刘哇,这稿子可发不得。爱党之心不可无,有些爱党的话却不能说。我当年也是爱党,话还没讲到这个程度呢,结果,咳,……”

他痛苦地摇摇头,目中竟涌出滴滴酸泪。他非常关爱地接着警告我,说:“结句‘救救教育!救救教师’,语气太重,人家给你戴上顶‘攻击党的政策’、‘反对共产党’的大帽子,你就得吃不了兜着。危险啊,可怕啊!老刘,你太天真了,太书生气了,根本不了解社会!”

我的信发出以后,犹如石沉大海,一连两个月毫无回音。这,在我的预料之中。我们的报 纸,向来是报喜不报忧的。孰料,1984年9月2日的《人民日报》“教育”栏,竟以《值得忧虑的一个现象》为题,摘刊了我那封信的理论论述部分文稿,长约八百字。为此,我非常激动,觉得今之报非昔日之报,不再那么报喜不报忧了。

几年以后,我与蒋涵箴取得联系,从她那里我才知悉:百鸟哑音的时代过后,神州大地暖流初现,《人民日报》的稿件潮水般地涌进,一天就收到数麻袋。女编辑蒋涵箴,从数以千记的稿件中发现了我的文稿,深感重要,极有刊发价值。经请示有关领导后,摘刊见报的。

其实,即是这摘刊部分文稿,也非原貌,那些颇有棱角的语句,全都抹平了。

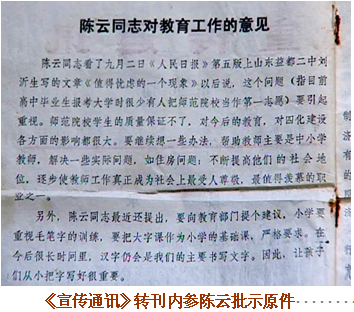

当年10月中旬,我突然收到当时的潍坊市委常委、宣传部长常溪的邮件。那份邮件,是山东省委宣传部的内部刊物《宣传通讯》第28期,上面转载了中央内参中的陈云同志“对教育工作的意见”,亦即“尊师重教” 重要批示:

陈云同志看了一九八四年九月二日《人民日报》第五版上山东益都二中刘沂生写的文章《值得忧虑的一个现象》以后,作批示:“这个问题(指目前高中毕业生报考大学时,很少有把师范院校当作第一志愿)要引起重视。师范院校学生的质量保证不了,对今后的教育,对四化建设各方面的影响都很大。要继续想一些办法,帮助教师,主要是中小学教师,解决一些实际问题,如住房问题;不断提高他们的社会地位,逐步使教师 工作真正成为社会上最受人尊敬、最值得羡慕的职业之一。”

当时,我的激动难以言表,不禁热泪盈眶。像我那样的文章,若在反右年月里,准被打成极右言论,我也必是一个极右分子,不进囹圄才怪呢!当时我想,我们党有这样的领导,是党之大幸,国家之大幸,人民之大幸呀!

二十年后我方知道,陈云有着良好的读报习惯,不似而今的某些领导,舍不得挤出点喝酒闲聊的时间来看书、读报,即使党报,也懒得去读,数日,乃至于数月不肯一摸。《人民日报》是陈云每日必读的刊物。当时的陈云,已经疾病在体。他仰躺在沙发上读了《人民日报》上刊载的我的文章后,口授了这段批示文字。其后,他的秘书将记录文稿转呈予中央书记处。

陈云同志作的“尊师重教”批示,只于10月份在中央内参刊发,并未对外公开。其后,我从报纸报导中发现,不久以后,当时的中共中央书记处、国务院、教育部诸领导,组成一个考查组赴四省市20余所大、中、小学作教育、教革考察。他们回京后,对教育现状作了长篇报导。当时我想:莫非要公开陈云的批示?

我的推测没有错,这个考察团就是为了了解当时的教育现状而派出的。(2005年出版的《陈云传》下卷1732页有记载)

当年12月25日,早新闻中预报,晚上有重要新闻发布,要听众注意收听。闻此讯,我曾对孩子们说:“你们信不信?今晚的重要新闻是公开陈云的‘尊师重教’批示。”

我的孩子们不以为然,儿子福波打趣我说:“美的你吧!会有这种事。你是神?会掐算吗?”

至晚,我们全家聚集在收音机前,默默地等待听新闻。果然,重要新闻的内容,就是公布陈云同志“对教育工作的意见”,即“尊师重教”批示。孩子们乐得欢呼起来:“爸爸真神!爸爸真神呀!”

这天夜里,我辗转反侧,难以入睡,不知哪来的那般精神。半夜间披衣而起,涂鸦了一首诗。诗曰:

漫漫长夜鸡报晓,

炎炎久旱春雷鸣。

教师将有出头日,

挺胸人前复尊容。

三 乌云却尽蓝天碧 人民教师复尊严

陈云批示公开以后,举国上下掀起尊师重教热潮,再也不是将落实知识分子政策写在纸上,挂在嘴上,而是付之于行动。1985年,给教师提了工资,并确定9月10日为教师节。从此,我们当教师的,终于摘掉“臭老九”帽子,扬眉吐气地立于人前了!

我清楚地记得,这年大年初一,我们村里,我们家里发生了一件新闻。我家居于远离市区的西邢村。将及10点时,一辆吉普车引人注目地开进村来,停在我家门前。县委书记隋华堂与副书记李刚,出乎意料地出现在屋门前。尚未进门,书记即满面春风地说:“刘老师,你好?我与老李来给你拜个晚年啦。”

在村里,我的辈份最高。天尚未亮,就忙着接待来拜年的晚辈们。屋里刚静下来,想休息一会。一听声音,我便知是谁来了,边向外赶,边应道:“大年初一无早晚——稀客,请进。”

我想,“尊师重教”批示公布后,兴许隋华堂是第一个给教师拜年的县委书记;我呢,兴许是第一个接受县委书记探拜的人民教师。

这一年,党和人民给了我极大的荣誉。“人民日报”刊发的我的书信,被评为“人民日报”1984年度“好新闻”一等奖,并被收入《改革开放三十年好新闻》专辑中。我不但参加了地区绩代会,还参加了优秀教师休养团,赴西安漫游,到少林寺参禅,登华山观光,至云岗参观,梦寐以求的景色,尽见于我的目前。游览间,我诗兴泉涌,撰就一曲七言古歌《唐宗宋祖化尘烟》,录于后以表当时情怀:

斗胆上书达帝听,

为师请命不虑险。

潍城一展平生志,

载誉归来赴西安。

风尘仆仆数日游,

尽见史迹泪斑斑。

中华史章血凝成,

竟王逐霸数千年。

西安古城今犹在,

唐宗宋祖化尘烟。

权盛之人权上急,

逐权悲剧代代演。

唯望自此化升平,

华夏九州得泰安。

斗胆上书,为师请命,我做了一件应做的事。因而,我并不居功,也不想邀赏。

1988年秋,教师节前夕,我正在大女儿健萍家为她粉刷墙壁,弄得满头尘土,浑身白粉子。学校教导主任杨德滋急火火地赶来,对我说:"老刘,快走。市委来电话,陈云夫人于若木要来看你,马上就到啦。"

闻听杨主任的话,我惊讶至极,兴奋至极!陈云同志关心教育,关心教师,能为我的文章作出“尊师重教”的重要批示,早已出乎我的意料之外,而今又派夫人来看我,岂能不惊讶,不兴奋?我将刷子一丢,拍拍身上的白粉子,说了声“走”,即随杨主任向外走去。

带着浑身白粉子赶回学校。我与我们学校的几位领导,伫立于西校门里,怀着激动情怀,等待陈夫人到来。

不久,大客缓缓驶入校院。车一停,门一开, 陈云夫人于若木步下车来。她 衣着朴素、个矮、面瘦、肩披方围巾,与一般老太们无异。她是那么平凡,那么慈祥,真令人想象不到。随她到来的,尚有她的妹妹于陆琳及陈云同志的姐姐陈星。三个花甲老太,带来了党与国家对我们教师的关怀,这在中国乃至世界历史上,恐怕也无偶吧!

陈云夫人与我亲切握手的照片,是记者抢拍的,因围观的人太多,角度极难调整,不但我仅是侧面,且正是夫人点头向我问候的一瞬间。这一瞬间,将教师从被遗弃、被蔑视的泥潭中拯救出来,成了令人尊敬的人。我们呀:

竦身甩掉老九帽,

从此恢复人尊严。

扬眉吐气登讲台,

挥手描绘美江山。

2016年11月10日

作者简介

刘沂生,汉族,笔名瘦叟,作协会员,中国通俗文艺研究会会员。1937年11月21日生,毕业于曲阜师范学院中文系。

1963年从教。文革期间,人民教师深受迫害,被贬为“臭老九”。1984年以《欲纠无策空叹息》为题上书“人民日报”,呼吁“救救教师、救救教育”。“人民日报”以《值得忧虑的一个现象》为题摘刊,引发时任中共中央政治局常委陈云 “尊师重教”重要批示,被誉为“给中国教师命运带来拐点的人”。书作被评为“人民日报”1984年度“好新闻”一等奖,并被收入《改革开放三十年好新闻》专辑中。

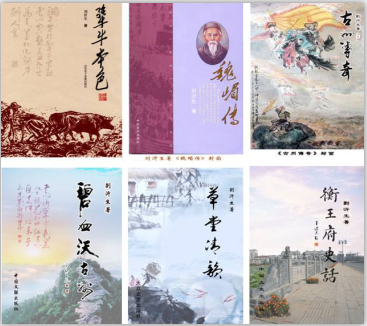

1997年退休后,致力于通俗文学创作,先后撰著出版《犟牛本色》、《魏嵋传》、《古州传奇》、《碧血沃古州》、《衡王府史话》与诗集《草堂清韵》等六部作品。

刘沂生的传奇故事极具特色,其作品调动传奇文笔的种种技法,吸收当代小说的诸多技巧,奇峰叠出,有血有肉、波澜起伏,情景交融,令人回味无穷,为当代传奇创作趟出了一条新路子,开拓了一片新天地,得到著名学者、俗文学学会顾问刘峻骧先生的高度评价,誉之为当代冯梦龙。

刘沂生的“碑记”独具一格,是一种新式骈体文,凝练、形象、富有节奏感。《青州龙兴寺复兴颂》、《圣水祠赋》、《雕塑“盛开”落成记》、《碧波长流弥水颂》、《重修卧龙桥志》、《东建德沿河东路拓修志》、《南张楼村腾飞志》、《王府长庚养生文化园落成志》、《春晖桥落成志》、《仁爱亭记》与《衡王桥石雕王府故事》等作品,为青州市诸多景点增添了传统文化的光彩与魅力。

刘沂生已出版作品

(青州市政协文史办特约文稿、曲阜师范大学中国教师博物馆档存文稿)

儒业教化济世长

——吟赠中国教师博物馆

青草堂主刘沂生