编者按:刘沂生,笔名瘦叟,传奇作家,中国通俗文艺研究会会员,我市退休教师。

刘沂生于1959考取曲阜师范大学中文系,1963年毕业步入社会,躬耕教坛三十余载,是一方名师。退休后致力于通俗文学创作,被誉为古州文化奇人。其孙女刘雪莲于2014年高考金榜题名,考取曲阜师范大学英语系,祖孙二人成为忘年校友。

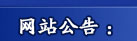

金秋八月十二日,阔别母校五十一载的刘先生,携儿子、儿媳及孙女刘雪莲重返曲师大,为曲师大六十年校庆献上书法长卷与他的六部作品。刘沂生是曲阜师大的著名校友,受到母校副书记孙文亮、校友办主任刘建河、师大校报社主任宋广新及十四届英语新生辅导员曲凤东等领导的盛情接待。

近日,曲阜师大以《祖孙两代就读曲师大,忘年校友相隔55载》为题,刊发了一则报道,特于本刊转发,让诸位读友与刘老先生一家同喜同乐。

祖孙两代就读曲师大 忘年校友相隔55载

金秋九月,云淡风轻,曲阜师范大学又一次张开臂膀迎来了2014级新生。在熙熙攘攘的人群中走来一位年近八旬的老人和一个风华正茂的新生——他们是刘沂生、刘雪莲祖孙二人。

刘沂生是我校59级中文系校友,毕业后在家乡潜心教学,桃李天下,是一方名师。同时,他还潜心文学创作,成绩斐然,被喻为青州文化奇人。50余年来,刘沂生从未回过母校。今年他的孙女刘雪莲考取了我校外国语学院。老人激动之情溢于言表,决定亲自送孙女上大学。九月五日上午,党委副书记孙文亮亲切会见了刘沂生及其家人。

刘沂生满怀深情地说:“这次回来有两个目的:一是‘回家’来看看母校的发展变化,为即将到来的母校60周年华诞献礼;二是送我的孙女雪莲来读书。50多年前母校培养了我,今天我把孙女送来了,希望她也能在母校的培养下成长成才。”

孙文亮代表学校接受了刘先生赠送的书法长卷和著作,称赞刘先生是我校校友中的优秀代表,鼓励刘雪莲要牢记家人的嘱托,勤奋学习,为家庭和学校增光。

育桃李无愧人师 奏古歌敬献母校

1963年,刘沂生从曲阜师范大学毕业后,主动申请回到家乡,当了一名人民教师,用自己几十年的实际行动实践了曲园人真正的社会担当。

“作为一名教育工作者,国家和民族的教育事业是头等大事,我愿意倾注我所有的心血。”1984年,刘沂生身处基层,挺身而出为师请命,以《欲纠无策空叹息——令人震惊的教育前程危险信号》为题上书《人民日报》,呼吁“救救教育,救救教师”,引起了时任中央政治局常委陈云同志的高度重视,做出了“尊师重教”的重要批示,在党和全社会的推动下,终于“使教师工作真正成为社会上最受人尊敬、最值得羡慕的职业之一”了。一个普通中学教师的来信,成为中华教师命运的拐点,也成为中国教育史上的一个奇迹。

“华发难掩黄昏志,征尘未洗复出征。”从教坛退休之后,刘沂生先生致力于通俗文学创作,焕发了人生的第二春。他先后撰著出版章回体回忆录《犟牛本色》、人物传记《魏媚传》、传奇集锦《古州传奇》、英烈传《碧血沃古州》、传奇专辑《衡王府史话》与诗集《草堂清韵》等作品。近年刘老又创作了《青州龙兴寺复兴颂》、《青州广福寺复兴记》、《青州花博会会标雕塑“盛开”落成记》等重要碑记作品。

“走自己想走的路,写自己最想写的文章……”谈起文学创作,刘老先生侃侃而谈,脸上浮现出孩童般的活泼与难以掩饰的笑容,他说,“在我的家乡民间,流传着许多值得发掘和整理的故事,我希望通过我的创作,使中国通俗文学走向更为广阔的舞台”。

作为老曲园人,刘沂生先生在得知孙女被我校录取时,兴奋不已,击节畅吟古歌《重临杏坛温子曰》以抒怀:“归里田居何得闲,伏案撰史击节歌。艺海畅游思母校,五十一载梦回多。待送孙女入学日,再临杏坛温子曰。”随后,他邀请现任中国国际书画研究院副院长、中国艺术家理事会理事的戴天传先生以其精湛的瘦金体书写成长296厘米、高66厘米,通篇350字的珍贵长卷。正文用篆体书成,题跋以瘦金撰就,楷篆并举,相得益彰。此次前来,刘老先生将长卷与他的《犟牛本色》、《魏媚传》、《古州传奇》、《碧血沃古州》、《衡王府史话》与《草堂清韵》等六部作品一起,作为贺礼,奉献于母校六十年校庆。

祖孙两代曲园情 重临杏坛温子曰

“尘世一行无憾事,岁及八旬未蹉跎。空肠蠕蠕守杏坛,华章充饥望星河。置身人寰罹磨难,赤子丹心昭日月。”这是刘先生献礼古歌的开篇诗句。悠悠五十余载,刘沂生先生一直深深怀念着母校,默默感怀着曲阜师范大学的栽培,“风筝飞得再高,总有一条线牵引到大地上,学子无论漂泊到哪里,也总是想回母校看看......”

高考结束后,在刘老的建议下,孙女刘雪莲报考了曲阜师范大学,并顺利被英语系录取。年近八旬的刘老,与其孙女结为忘年校友。这几日,老人终于带领子孙回到他日思夜想的母校。巡视着校园的一草一木,刘老感受着母校的崭新变化,脸上洋溢着无比的幸福和骄傲。回忆起在曲园的读书时光,刘先生对图书馆尤为深情满怀,“当年的图书馆,没有目下这般气派,但已经足够我留恋畅游。只要有余暇,我总是一头扎在图书馆,有时候竟一待一整天,足不出门,心无他骛。我读的书多种多样,天文地理、古今中外,无所不涉猎。我尤其喜欢古典文学,越读越着迷.....”

老人说着,不由得驻足在今天的萃华园前,轻轻抚着塘边的大树,若有所思,不时地感慨:“曲园,她给了我一生最为宝贵的财富!”略微颤抖的手,流露出刘老先生内心的无限遐思和激动之情。

五十载时光逝去,或许斑驳了老人有关曲园的记忆。然而,那些与读书求知的约定,却是亘古不变,历久弥新。他与雪莲是祖孙,也是校友。

在祖父的身后,刘雪莲踏着前辈的足迹,追求着青春的梦想:我喜欢曲园的静谧,觉得特别适合我。我会记着爷爷的嘱托,好好发掘,好好珍惜曲园的财富。我相信,在这里读书的这段时光,也将会成为我一生最为美好的回忆……

(曲阜师范大学杨男、杨秀娟撰文)

附录长卷诗文:重临杏坛温子曰

——喜闻孙女雪莲录取曲阜师范大学有感抒怀

刘沂生

一九五九年至一九六三年,天灾人祸困中华。恰值此际,我踏进曲阜师范学院大门,忍饥苦读四个春秋。步入社会后,疲于工作与生活压力,五十余载未能重返母校。甲午高考,孙女刘雪莲被曲阜师大外语学院英语系录取,与我结为忘年校友。喜讯传来,感慨颇多,吟古歌以志之。

尘世一行无憾事,

岁及八旬未蹉跎。

空肠蠕蠕守杏坛,

华章充饥望星河。

置身人寰罹磨难,

赤子丹心昭日月。

躬耕桃园育栋梁,

为师请命结硕果。

归里田居何得闲,

伏案撰史击节歌。

艺海畅游思母校,

五十一载梦回多。

待送孙女入学日,

再临杏坛温子曰。

刘沂生, 一九八四年撰文呼吁“救救教师,救救教育”,引发陈云尊师重教批示,被誉为“给教师命运带来拐点的人”。一九六三年毕业于曲阜师范学院中文系,是一方名师。退休后致力于通俗文学创作,撰著《犟牛本色》、《魏媚传》、《古州传奇》、《碧血沃古州》、《衡王府史话》与诗集《草堂清韵》等作品。